Neue Gelenke frisch aus dem Drucker

Maßgeschneidert unter Vakuum

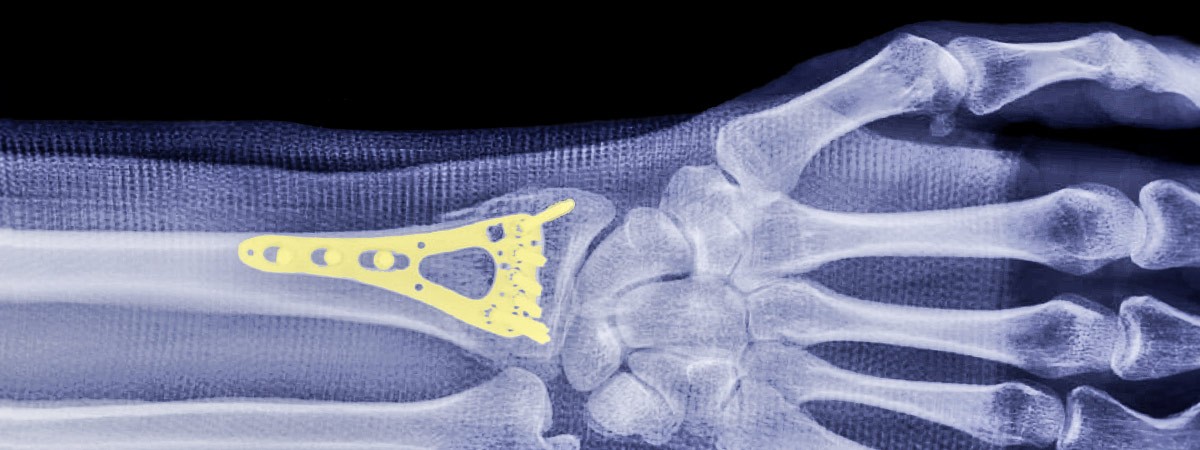

Mithilfe von 3D-Druckern können nicht nur kleine Kunststoffteile hergestellt werden. Dank der Fortschritte in der additiven Fertigung können verschiedene Formen aus einer Vielzahl von Rohmaterialien produziert werden. Mit Hilfe einer Vakuumpumpe der Busch Gruppe werden nun im 3D-Druck maßgeschneiderte orthopädische Implantate für Patienten hergestellt.

In der Vergangenheit hatte ein Patient, der auf ein medizinisches Implantat wartete, zwei Optionen: ein generisches Implantat aus dem Katalog oder eine individuelle Anpassung, auf die er lange warten musste. Durch 3D-Druck lassen sich die Vorteile beider Varianten vereinen: ein anatomisch passgenaues Implantat und eine kurze Wartezeit bis zur Operation. Die verbesserte Passform reduziert zudem die Beschwerden während der Genesung sowie das Risiko von Folgeoperationen.

Implantat aus dem Drucker

Kein menschlicher Körper gleicht dem anderen. Die Herstellung eines Implantats mit herkömmlichen Metallbearbeitungstechniken kann also wochenlanges Formen, Fräsen und Schleifen erfordern, um die komplexe anatomische Form genau nachzustellen - und möglicherweise sind sogar mehrere Teile erforderlich. Mit dem 3D-Druck ist der Prozess weniger arbeitsintensiv. Das Implantat wird in einem Designprogramm abgebildet, das es in Hunderte oder sogar Tausende kleiner Scheiben unterteilt. Der 3D-Drucker „druckt“ dann Schicht für Schicht übereinander – ein Prozess, bei dem nur ein einziges Stück erzeugt wird und der in wenigen Tagen abgeschlossen werden kann.Bündelung unter Vakuum

Metallimplantate werden durch Elektronenstrahlschmelzen (EBM, Electron Beam Melting) unter Vakuum hergestellt. Zunächst wird mit einer Vakuumpumpe von Busch die gesamte Luft aus der Baukammer abgesaugt. Dann wird ein Wolframdraht auf 2.500 °C erhitzt, wodurch er Elektronen abgibt. Diese werden zu einem Strahl gebündelt und auf ein Bett aus pulverförmigem Metall, meist Titan oder Kobalt-Chrom, projiziert. Der Elektronenstrahl erhitzt und verschmilzt die Pulverpartikel, mit denen er in Kontakt kommt, und zeichnet die vom Designprogramm vorgegebene Form nach. Dadurch entsteht eine dünne Metallschicht auf dem Bett des Pulverbehälters – die unterste Schicht des 3D-Objekts. Anschließend wird der Behälter mit der bereits gedruckten Schicht abgesenkt, weiteres Pulver hinzugefügt und die nächste Schicht auf die erste aufgeschmolzen. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis die letzte Schicht – und somit das Implantat – fertig ist. Das EBM wird aus drei verschiedenen Gründen unter Vakuum durchgeführt. Der erste Grund ist Präzision. Wenn andere Gasmoleküle vorhanden sind, kann der Elektronenstrahl mit ihnen kollidieren und abgelenkt werden, was dazu führt, dass die falschen Metallpartikel miteinander verschmelzen. Dies kann die Präzision des Endprodukts stark beeinträchtigen. Darüber hinaus sorgt Vakuum für ein homogenes Material: Da sich keine Luft in der Kammer befindet, können sich im geschmolzenen Metall keine Blasen bilden. Außerdem kann das Metall beim Erhitzen nicht oxidieren, da kein Sauerstoff vorhanden ist. Das bedeutet, dass überschüssiges Pulver für den nächsten Druckvorgang wiederverwendet werden kann.

Ein Transplantat ohne Spender

Drucken mit lebenden Zellen klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, aber das Bioprinting von menschlichem Gewebe ist der nächste Schritt in der medizinischen Weiterentwicklung. Mit „Bio-Tinte“, einer Kombination aus menschlichen Zellen und verschiedenen biokompatiblen Materialien, lassen sich gewebeähnliche 3D-Strukturen drucken. Dabei könnte es sich um vergleichsweise einfaches Gewebe wie Haut oder komplexere Strukturen wie innere Organe handeln. Diese Entwicklung würde es ermöglichen, Organtransplantate aus dem eigenen Gewebe des Empfängers herzustellen – ohne dass ein Spender erforderlich ist und ohne die Gefahr einer Abstoßung. Das Verfahren könnte auch bei Arzneimitteltests und der Modellierung von Krankheiten eingesetzt werden. Es handelt sich hierbei um einen komplexen Prozess, der mit ethischen Überlegungen einhergeht. Er hat aber das Potenzial einer medizinischen Revolution.

Drucken mit lebenden Zellen klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, aber das Bioprinting von menschlichem Gewebe ist der nächste Schritt in der medizinischen Weiterentwicklung. Mit „Bio-Tinte“, einer Kombination aus menschlichen Zellen und verschiedenen biokompatiblen Materialien, lassen sich gewebeähnliche 3D-Strukturen drucken. Dabei könnte es sich um vergleichsweise einfaches Gewebe wie Haut oder komplexere Strukturen wie innere Organe handeln. Diese Entwicklung würde es ermöglichen, Organtransplantate aus dem eigenen Gewebe des Empfängers herzustellen – ohne dass ein Spender erforderlich ist und ohne die Gefahr einer Abstoßung. Das Verfahren könnte auch bei Arzneimitteltests und der Modellierung von Krankheiten eingesetzt werden. Es handelt sich hierbei um einen komplexen Prozess, der mit ethischen Überlegungen einhergeht. Er hat aber das Potenzial einer medizinischen Revolution.