Was versteht man unter Abwasseraufbereitung?

Unter den Begriff der Abwasseraufbereitung fallen verschiedene Methoden zur Beseitigung von Verunreinigungen, deren Zweck darin besteht, das derart geklärte Wasser wieder sicher in die Umwelt zurückzuführen. Welche Methode genau verwendet und in welchem Maße das Wasser aufbereitet wird, hängt von der Art des Abwassers und der Anlage ab. Für eine möglichst effiziente Aufbereitung kommt bei vielen dieser Verfahren Überdruck zur Umwälzung und Belüftung zum Einsatz.Überdruck-Expertise für effiziente Abwasserlösungen

In der Abwasseraufbereitung spielt Überdruck eine entscheidende Rolle zur Verbesserung der Effizienz und Zuverlässigkeit der Anlage. Kompressoren und Gebläse optimieren den Luftstrom innerhalb der Aufbereitungsprozesse, insbesondere in Belüftungs- und Umwälzsystemen. Sie bringen Sauerstoff im Belebtschlammverfahren ein – der biologische Prozess, der gelöste Verunreinigungen im kommunalen Abwasser zersetzt – und sorgen für seine gleichmäßige Verteilung im gesamten Becken. Durch eine präzise Steuerung des Überdrucks reduzieren diese Lösungen den Energieverbrauch und den Wartungsaufwand der Kläranlage.Mit unserer Expertise in der Überdrucktechnologie tragen wir zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Abwasseraufbereitung bei. Die optimale Technologie sorgt für eine Steigerung der Effizienz der Belüftung von Belebungsbecken, des Abscheidegrad in Sandfängen und der Biogasproduktion.

Lesen Sie mehr über Überdrucklösungen für die Abwasseraufbereitung.

Arten von Kläranlagen

Es gibt verschiedene Arten von Kläranlagen mit leicht variierenden Prozessen, die für bestimmte Abwasserarten optimiert sind.- Kommunale Kläranlagen: Diese Kläranlagen verarbeiten Abwasser aus Privathaushalten und Gewerbe sowie Straßenabwässer. In einigen Fällen nehmen sie auch vorbehandeltes Industrieabwasser auf. Kommunale Anlagen sind in Siedlungen auf der ganzen Welt zu finden und bestehen in der Regel mindestens aus einer Primär- und einer Sekundärbehandlungsstufe, wobei die meisten eine zusätzliche Tertiärbehandlung zur Reinigung des Endabwassers umfassen.

- Industrielle Kläranlagen: Diese Anlagen sind speziell für die Aufbereitung von Abwasser aus der Industrie, zum Beispiel der Lebensmittelverarbeitung oder der Herstellung von Chemikalien und Pharmazeutika, konzipiert. Die Kläranlagen können so angepasst werden, dass sie die spezifischen Schadstoffe behandeln, die in einer bestimmten Branche entstehen, beispielsweise zur Neutralisierung toxischer Substanzen oder zur Entfernung organischer Stoffe.

- Kläranlagen für die Landwirtschaft: Auch landwirtschaftliche Betriebe erzeugen Abwasser, das nicht unbehandelt in das kommunale System gelangen darf. Diese Anlagen bereiten Gülle und Abwässer von Feldern auf, die mit Düngemitteln und Pestiziden kontaminiert sein können.

- Sickerwasserkläranlagen: Diese Anlagen bereiten das belastete Abwasser aus Mülldeponien auf. Dieses dickflüssige, sogenannte Sickerwasser entsteht, wenn Regen durch die Abfälle sickert und auf seinem Weg durch die verschiedenen Schichten Chemikalien löst und aufnimmt.

Die sechs Stufen der Abwasseraufbereitung

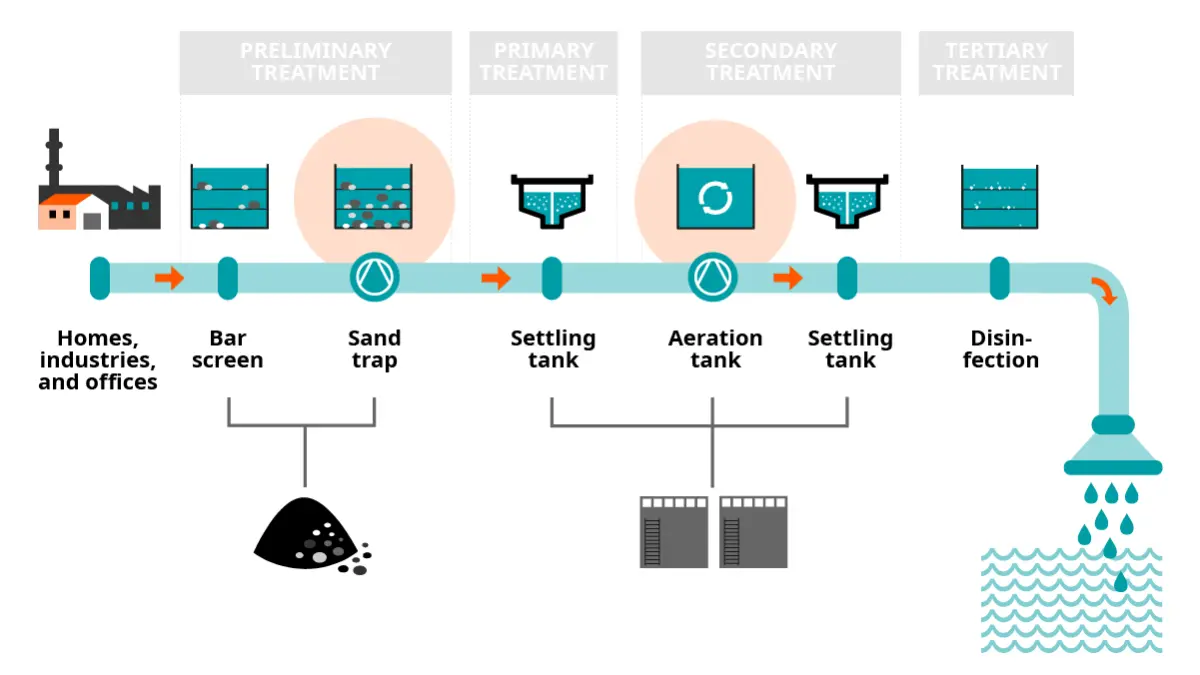

Die verschiedenen Arten von Kläranlagen nutzen leicht unterschiedliche Verfahren zur Umwandlung des Abwassers in sauberes Wasser. Dabei sind die einzelnen Stufen jedoch oft identisch. Die im Folgenden beschriebenen sechs Stufen kommen typischerweise in den gängigsten, nämlich den kommunalen Kläranlagen zum Einsatz.1. Abwassersammlung: Die erste Stufe des Abwasseraufbereitungssprozesses ist die Sammlung. Abwässer aus Haushalten, Büros, Geschäften und bestimmten Industrien sowie aus Straßenentwässerungssystemen gelangen durch ein Kanalnetz zur kommunalen Kläranlage. Der Weg des Abwassers in industrielle, landwirtschaftliche und Sickerwasserkläranlagen ist normalerweise kürzer, da es in der Regel vor Ort aufbereitet wird. In einigen Fällen werden Industrieabwässer vorbehandelt und dann zur endgültigen Aufbereitung in kommunale Kläranlagen weitergeleitet.

2. Vorbehandlung: Der eigentliche Aufbereitungsprozess beginnt mit der wichtigen Stufe des Siebens. Stabrechen fangen große Gegenstände ab, die in die Abwassersysteme gelangt sind, wie Müll, Kleidungsstücke oder Äste. Sandfänge – auch Sandabscheider oder Sandfangbecken genannt – sind entscheidend, damit sich kleinere Partikel wie Sand und Kies absetzen und entfernt werden können. Dieser Vorgang kann durch den Einsatz von Gebläsen beschleunigt und effizienter gestaltet werden. Sie wälzen das Wasser um und sorgen dafür, dass schwererer Schmutz nach unten fällt und leichtere Teile weiter schweben. Dadurch wird Schlammbildung verhindert und eine bessere Abfalltrennung sichergestellt. Dies hat mehrere Vorteile: Durch die Entfernung von Sand und Kies können Schäden an nachgelagerter Ausrüstung und Rohren vermieden werden, was auch Häufigkeit und Kosten der Wartung reduziert. Auf diese Weise wird außerdem sichergestellt, dass in späteren Prozessen nur organische Stoffe behandelt werden müssen, was letztendlich die Qualität des geklärten Wassers verbessert.

Erfahren Sie mehr über Sandfänge.

3. Primärbehandlung: Absetzbecken spielen eine entscheidende Rolle bei der Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten. In der ersten Sedimentationsstufe sinken die nach den Siebprozessen im Wasser verbliebenen Feststoffe langsam auf den Boden des Beckens. Dort bilden sie einen Schlamm, der entfernt und entsorgt werden kann.

4. Sekundärbehandlung: Die Sekundärbehandlung stellt die Hauptreinigungsstufe dar. Auch bekannt als Belebtschlammverfahren, ist dies ein biologischer Prozess, der sich das große Ökosystem der Mikroorganismen zunutze macht, die von Natur aus im Abwasser vorkommen. Diese Mikroorganismen verdauen die im Wasser gelösten organischen Verbindungen und alle nach den vorgeschalteten Prozessen verbliebenen Schwebstoffe. Beim Fressen vermehren sich die Mikroben und bilden große Kolonien, die anschließend im sekundären Absetzbecken als Feststoffe herausgefiltert werden können. Damit dieser Prozess effektiv funktioniert, benötigen die Bakterien jedoch eine hohe Sauerstoffkonzentration im Becken. Ein Gebläse oder Kompressor leitet über Diffusoren einen konstanten Strom an Luftblasen ein, der den Sauerstoffgehalt erhöht, sodass die Bakterien gedeihen können. Aufgrund der durch diese Luftblasen erzeugten Bewegung zirkuliert auch das Wasser, was zu einer gleichmäßigen Verteilung des Sauerstoffs führt.

Lesen Sie hier mehr über Belüftung.

5. Tertiärbehandlung: Das Wasser ist nun aufbereitet, kann aber noch eine geringe Menge schädlicher Erreger und Bakterien enthalten. Daher setzen viele Kläranlagen auf einen Desinfektionsprozess, nach dem das Wasser sicher wieder in die öffentliche Wasserversorgung oder empfindliche Ökosysteme eingeleitet werden kann. Das Wasser kann einer Behandlung mit UV-Licht unterzogen oder mit Chlor versetzt und anschließend entchlort werden. Danach kann es freigesetzt werden.

6. Schlammbehandlung: In dieser Stufe wird der während der Primär- und Sekundärbehandlung angefallene Schlamm verarbeitet. Die Art der Behandlung richtet sich nach der endgültigen Verwendung des Endprodukts – der Schlamm kann verbrannt, auf einer Mülldeponie entsorgt oder als Dünger verwendet werden. Eine Methode zur Verringerung der Schlammmenge ist die Schlammfaulung, ein Prozess, bei dem – ähnlich wie im Belebtschlammverfahren – die im Schlamm vorhandenen natürlichen Mikroorganismen genutzt werden. Diese verdauen den Schlamm und erzeugen ein nachhaltiges Nebenprodukt, das zur Energiegewinnung genutzt werden kann: Biogas, ein Gemisch aus Methan und Kohlendioxid. Überdruck spielt im Faulbehälter eine wichtige Rolle, da er das Biogas zirkulieren lässt. Das von den Mikroorganismen produzierte Biogas sprudelt an die Oberfläche des Behälters. Dort wird es abgesaugt und mithilfe eines Kompressors verdichtet. Anschließend wird es größtenteils gespeichert oder in das Gasnetz eingespeist. Ein Teil des Gases wird jedoch erhitzt und am Boden des Behälters wieder eingespritzt, wodurch Blasen entstehen. Diese steigen durch den Schlamm wieder nach oben, und der Prozess wiederholt sich. Auf diese Weise wird der Schlamm im Behälter ständig in Bewegung gehalten, um sicherzustellen, dass sich Wärme, Feststoffe und Bakterien gleichmäßig verteilen. Dies erhöht letztlich die Effizienz des Prozesses.

Erfahren Sie mehr über Biogasumwälzung.

Lesen Sie, wie in einer Kläranlage Energie erzeugt wird.